di Massimiliano Coccetti –

Racconto del viaggio Arluno (MI) – Fermo (AP) dal 13 al 18 Luglio

Premessa. Eccomi qua, finalmente riposato e appagato, a ricordare quella singolare esperienza ciclistica di cui voglio rendervi partecipi attraverso la lettura di questo racconto; lo sto scrivendo soltanto ora, a distanza di una settimana, rigorosamente in piedi; in piedi non per orgoglio e sfregio verso chi non avrebbe scommesso un centesimo sul mio successo, né per onore e rispetto nei confronti di un’impresa così nobile, bensì per ragioni che si chiariranno più avanti, nel corso della lettura.

Ebbene sì, perché proprio di un’impresa si tratta, sia per la distanza percorsa (630 Km), ma soprattutto per le condizioni spartane e primitive con le quali abbiamo deciso di affrontare codesto lungo viaggio in bicicletta (Lorenzo, il mio compagno di avventura, sicuramente più organizzato di me, io – il “Max” – più estremista).

La peculiarità di questa insolita iniziativa consiste, infatti, proprio nella “NON preparazione” (soprattutto da parte mia), ovvero nell’improvvisazione del tutto; soltanto una Mountain Bike da supermercato, uno zaino, ricambi intimi e un sacco a pelo per le notti all’aperto. Niente allenamento dunque (non toccavo una bicicletta da quindici anni), né attrezzature particolari o prenotazioni in camping o alberghi; tra le cose portate con me, un atlante stradale e un navigatore satellitare che ci avrebbe aiutato a trovare le strade segnate in via del tutto indicativa sull’atlante, oltre ai piccolissimi paesini (spesso sconosciuti anche alle persone dei dintorni) che avremmo sorpassato tappa dopo tappa, e un’indicazione di massima sul posto dove avremmo dormito al termine di ciascun giorno di pedalata.

A dire il vero, non è stata la prima volta  che ho tentato di compiere questa impresa. La prima risale al lontano 1996; allora fui solo, e i mordenti che mi spinsero a provare una simile esperienza erano ben diversi. Delusioni sentimentali e voglia di rinascere, la conferma di un senso di onnipotenza che ho sempre sentito forte in me, ma che iniziava a vacillare; o, forse, il desiderio di non spegnere una tradizione che vantava nella mia famiglia l’esistenza di giovani temerari, le cui gesta si sono tramandate di padre in figlio, fino alla mia generazione.

che ho tentato di compiere questa impresa. La prima risale al lontano 1996; allora fui solo, e i mordenti che mi spinsero a provare una simile esperienza erano ben diversi. Delusioni sentimentali e voglia di rinascere, la conferma di un senso di onnipotenza che ho sempre sentito forte in me, ma che iniziava a vacillare; o, forse, il desiderio di non spegnere una tradizione che vantava nella mia famiglia l’esistenza di giovani temerari, le cui gesta si sono tramandate di padre in figlio, fino alla mia generazione.

Si narra di uno zio lontano che, di tanto in tanto, partiva solitario dalle sponde di Porto San Giorgio, sulla riviera adriatica, e nuotava, nuotava, nuotava fino all’orizzonte, fino a dove arrivavano i pescherecci – raccontano i vecchi – con un elmetto da guerra appoggiato sul capo, dentro il quale teneva una frittata che consumava al largo, prima di rientrare. E la madre, ogni volta preoccupata nel vederlo partire, se ne rimaneva sulla spiaggia, ore ed ore ad aspettarlo fino al tramonto, quando finalmente, da lontano, sembrava scorgere la sagoma della testa di un uomo che rientrava, e allora si tranquillizzava e tornava verso casa col sollievo nel cuore. Ma torniamo a noi.

Era, dunque, l’anno 1996, quello del fatidico primo tentativo di riuscire a raggiungere in bicicletta la mia terra natale – Fermo (prov. Ascoli Piceno, Marche) – che da sempre ha rappresentato per me una meta bucolica da  raggiungere dopo impegni e fatiche, già da quando, terminate le scuole, mi portavano al mare in treno, per trascorrere due mesi da sogno prima di rientrare a Milano, per le sfide del nuovo anno. L’impresa, allora, tuttavia fallì a causa di un problema logistico; persi il portafoglio con documenti e soldi all’altezza di Imola, e lì finì la mia avventura in bicicletta. Mi rimase solo rabbia, amarezza, e la promessa che sarei riuscito, un giorno, a compiere ciò che non ero stato capace di portare a termine in quell’occasione. Ma sapevo che sarebbe successo soltanto molto tempo dopo quell’anno, il 1996. Pare fosse – quello – anche l’anno in cui diversi testimoni marinai raccontavano di aver visto volare il “Max”, che da un’altezza di oltre 5 metri rimase appeso in aria per svariati secondi, a mo’ di uccello migratore, impegnato in un tuffo “liberatorio” da uno scoglio isolato

raggiungere dopo impegni e fatiche, già da quando, terminate le scuole, mi portavano al mare in treno, per trascorrere due mesi da sogno prima di rientrare a Milano, per le sfide del nuovo anno. L’impresa, allora, tuttavia fallì a causa di un problema logistico; persi il portafoglio con documenti e soldi all’altezza di Imola, e lì finì la mia avventura in bicicletta. Mi rimase solo rabbia, amarezza, e la promessa che sarei riuscito, un giorno, a compiere ciò che non ero stato capace di portare a termine in quell’occasione. Ma sapevo che sarebbe successo soltanto molto tempo dopo quell’anno, il 1996. Pare fosse – quello – anche l’anno in cui diversi testimoni marinai raccontavano di aver visto volare il “Max”, che da un’altezza di oltre 5 metri rimase appeso in aria per svariati secondi, a mo’ di uccello migratore, impegnato in un tuffo “liberatorio” da uno scoglio isolato  al largo della Sardegna, all’altezza di Villasimius (Cagliari); ma non si parlò molto di quell’episodio, e tutt’oggi sembra rimanere avvolto in una sorta di leggenda.

al largo della Sardegna, all’altezza di Villasimius (Cagliari); ma non si parlò molto di quell’episodio, e tutt’oggi sembra rimanere avvolto in una sorta di leggenda.

Dunque, a distanza di dodici anni ho deciso di riprovarci, accompagnato da un amico con cui affrontare i momenti più difficili e gioire delle emozioni più dense, quelle che è difficile raccontare, quelle per cui l’unico modo per non dimenticarle a posteriori è averle condivise con qualcuno nel momento in cui le hai provate.

Ma andiamo con ordine, e partiamo dal primo giorno di viaggio, il 13 Luglio 2008, Domenica, ore 8.00 del mattino.

1° Giorno: 13 Luglio – Domenica

La sveglia è suonata alle 8.00; avevo intenzione di partire attorno alle 9.00 alla volta della prima tappa prevista dalla tabella di marcia, Fossadello, a 10 km ad est di Piacenza, 115 Km circa da casa mia, Arluno (MI), il punto di partenza. In realtà, Lorenzo non è partito con me, come stabilito inizialmente, poiché un improvviso impegno di lavoro lo aveva portato in Croazia fino al giorno prima, Sabato 12, e non avrebbe fatto in tempo ad arrivare da casa sua (Chiari, prov. Brescia) fino ad Arluno, per poi partire assieme. Quindi, abbiamo deciso di incontrarci proprio lì, a Fossadello, tappa che segnava la fine della prima giornata di viaggio. Da lui la tappa distava solo 70-80 Km, e già io avanzavo le prime battute sul vantaggio che lui si sarebbe portato dietro, e che gli avrebbe giovato per tutta la durata del viaggio. Poi, in realtà, ci si renderà conto che solo di una battuta si trattava, dato che le diversità tra il “Max” e Lorenzo, in termini di preparazione, organizzazione, stanchezza e dolori, andavano ben al di là della mera conseguenza legata a quei soli 40-50 Km in meno fatti da Lorenzo durante il primo giorno. Tra le 8.00 e le 9.00, prima di partire, ho dato un’ulteriore ingrassata alla catena della mia bici, ho fatto un check up delle cose da non dimenticare e ho caricato sulla bici i bagagli, preparati con la maniacalità di chi non vuole rischiare per nessuna ragione al mondo di fallire una seconda volta; non avevo tralasciato nulla, a parte il problema del peso che poi, chilometro dopo chilometro, si sarebbe fatto sentire e forse, tornando indietro, avrei rivalutato l’inventario d’officina che mi sono portato appresso: catenaccio con lucchetto e bloster (da solo pesava 3 Kg almeno) per legare anche la ruota al telaio, grasso, forbici, scotch, metro, kit per forature, 2 camere d’aria di scorta; non mancava la scatola con l’intero kit di chiavi esagonali e brugole, senza dimenticare una pinza e, ovviamente, la pompa. Dentro lo zaino, oltre ai normali ricambi intimi, non potevo tralasciare giacchetta, pantaloni e scarpette antipioggia, giacca fosforescente per eventuali pedalate all’imbrunire, sebbene non fosse nostra intenzione viaggiare al buio. Lo zaino lo tenevo sulle spalle, mentre alcuni attrezzi e l’atlante erano contenuti in una rete elastica che avevo posizionato nella parte interna del manubrio; avevo poi un borsello con l’occorrente da tenere sotto mano (integratori, navigatore, cellulare, pastiglie per il mal di stomaco che da qualche mese mi stava attanagliando), e un marsupio che proteggeva una videocamera per eventuali riprese dei paesaggi. Lorenzo, comunque, mi aveva comprato un portapacchi, che avrei montato al nostro incontro, per sgravare le mie spalle del peso dello zaino, dal secondo giorno in poi. Si rivelerà una soluzione che, a dispetto della mia iniziale superficialità, sarà invece determinante per la riuscita del viaggio. Ultimo, ma non meno pesante, un sacchetto che tenevo a mo’ di borsa della spesa, appeso sul braccio destro del manubrio, contenente crema solare per evitare ustioni, occhiali dalle lenti colorate, maglie di ricambio “al volo”, MP3 per ascoltare musica, bandana per le ore più assolate e “Beauty case” con tutta la farmacia immaginabile contro dissenteria, escoriazioni, crampi; poi garze, cerotti, disinfettante, bustine di POLASE SPORT con relativo bicchiere in vetro e cucchiaio per mescolare; inoltre, mascherina per la luce del mattino, tappi per le orecchie e…deodorante per possibili – quanto improbabili – serate di gala. Al posto della borraccina fissata sul telaio della mountain bike, direttamente il bottiglione da 1.5 litri di acqua, cui mi attacco regolarmente anche a casa nella quotidianità, e che svuoto mediamente in due bevute, facendo a meno del bicchiere.

Per cercare di ovviare ai miei 100 Kg di peso corporeo (15 kg in più rispetto a quando ci avevo provato da solo nel 1996), la sella era stata avvolta da due strati di gommapiuma, tenuta assieme da nastri di scotch largo da pacco. Sopra la sella anche un asciugamano piegato accuratamente per evitare che i lembi finissero dentro i raggi della ruota posteriore.

Ebbene, ci siamo. Si parte!

Esco super caricato dal cancello del cortile di casa alle 9.05, e già  dopo i primi metri mi rendo conto della potenza che occorreva imprimere alla pedalata per spostare tanta zavorra, ma la cosa mi esaltava, ero pregno di energia che avevo bisogno di bruciare da mesi di lavoro sedentario, forse da anni, dal 1996.

dopo i primi metri mi rendo conto della potenza che occorreva imprimere alla pedalata per spostare tanta zavorra, ma la cosa mi esaltava, ero pregno di energia che avevo bisogno di bruciare da mesi di lavoro sedentario, forse da anni, dal 1996.

Dopo una breve deviazione a casa dei miei genitori, che erano assenti quel giorno, per dare da mangiare al cane “Picchio”, mi dirigo alla volta di Morimondo, prima tappa del giorno e del viaggio intero.

Morimondo è un paesino a circa 25 Km da Arluno, e, certo, non rappresentava ancora un traguardo che fosse al di là del territorio cosiddetto “noto”. Anni fa, era per me normale meta che si raggiungeva nel classico giro domenicale di parrocchia; era ancora all’interno di quelle che mi piace definire “acque sicure”; qualunque tratto percorso per arrivare a Morimondo era strada già conosciuta, fatta svariate volte da adolescente; insomma, se un imprevisto doveva succedere tra Arluno e Morimondo, che mi avesse costretto a tornare e rinunciare all’impresa, nulla di più sarebbe stato, quel giorno, rispetto ad una qualsiasi uscita domenicale di quei vecchi tempi, una scampagnata come tante altre in bicicletta, alla volta della nota abbazia, di fronte alla quale ragazzi di oratorio e di centri estivi sedevano in cerchio sul prato, suonando la chitarra e cantando le note di Battisti.

Ma stavolta Morimondo rappresentava qualcosa di più. Era solo il punto di passaggio verso un pellegrinaggio spirituale, ancor prima che un viaggio in bicicletta; segnava il confine tra il territorio conosciuto e l’ignoto, tra la sicurezza di tornare a casa in giornata e la solitudine in terre anguste e spesso isolate da qualunque centro cittadino per svariati chilometri. Dopo un’oretta abbondante di pedalata, dove la fatica era completamente dominata dall’adrenalina e dall’esaltazione alimentata dai brani musicali del mio MP3, arrivo finalmente e senza colpi di scena a Morimondo, ma non entro in paese, non arrivo all’abbazia ormai familiare, davanti alla quale ero solito scendere per bermi il classico caffè al tavolino, ma rimango sulla strada e continuo oltre, lasciandomi alle spalle la certezza di cui parlavo prima, e, con essa, anche il timore di esplorare ogni metro di asfalto che mi si proponeva davanti da quel momento in poi. La sensazione era la stessa che si prova quando, dirigendosi per la prima volta in mare aperto con un’imbarcazione di modeste dimensioni, si inizia a perdere di vista la costa, che ha sempre rappresentato l’unico riferimento chiaro per il ritorno, in tutte le precedenti uscite meno impegnative. Nasce una nuova consapevolezza, la necessità di ricorrere a strumenti che mai penseresti di utilizzare, per proseguire o per tornare a casa fin tanto che la costa rimane visibile; ma anche che da quel momento inizia una vera nuova esperienza, un’avventura grazie alla quale, inevitabilmente, si deve passare attraverso insoliti stati d’animo, mai ricordati prima, tra lo smarrimento e un quieto senso di irrazionale benessere.

La strada intanto correva, non era una strada affollata; era piccola e secondaria, e ogni curva che mi si presentava era nuova; mi sorprendeva il fatto che la sequenza di qualche migliaio di quelle curve mi avrebbe condotto – prima o poi – a più di 600 Km da lì, al mio paese, al mare che avevo sempre raggiunto in treno o percorrendo l’autostrada, come in una sorta di teletrasporto.

Il paesaggio iniziava a prendere  quell’aspetto tipico dei quadri di Van Gogh: terreni arati, campi di grano infastiditi dalla leggera brezza, balle di fieno accuratamente preparate e il rumore di una trattrice, anch’esso udibile se si porge l’orecchio dinnanzi alla celebre tela “Mietitura (Piana della Crau)” dello stesso Van Gogh, e se la si interpreta in una chiave più moderna.

quell’aspetto tipico dei quadri di Van Gogh: terreni arati, campi di grano infastiditi dalla leggera brezza, balle di fieno accuratamente preparate e il rumore di una trattrice, anch’esso udibile se si porge l’orecchio dinnanzi alla celebre tela “Mietitura (Piana della Crau)” dello stesso Van Gogh, e se la si interpreta in una chiave più moderna.

Alle 12.40 mi trovavo a Pavia, seconda tappa del giorno. C’era il mercato, e le vie del centro erano zeppe di bancarelle; il cielo così limpido e la forte luminosità del sole, quella domenica di Luglio, mi mettevano addosso un buon umore e una positività verso ciò che ancora mi aspettava nel pomeriggio.

Mi piaceva osservare le persone passeggiare tra le vie di Pavia; io mi sentivo un forestiero senza dimora, tra tutta quella gente che aveva scelto di restare in città quel giorno, senza allontanarsi da casa, rimandando magari alla prossima volta una gita fuori porta un po’ più impegnativa.

Avevo già finito il primo litro e mezzo d’acqua, e mi sono fermato in un bar per comprare un’altra bottiglia e riposare. Ho approfittato per chiamare Lorenzo che non avevo ancora sentito dalla sera prima; lui stava già arrivando a Fossadello e pedalava alla media di 25-30 Km/h. A me mancavano invece ancora 60-65 Km, avendone percorsi già una cinquantina (del resto, come già accennato, dovevo macinare 115 Km, contro i 70- 80 di Lorenzo). Tirandomi giù lo zaino cominciavo ad acquisire piena consapevolezza del peso che gravava sulle mie spalle, e percepivo anche strani gonfiori in prossimità delle ascelle, dove le bretelle dello stesso zaino avevano insistito, tesissime, per oltre 3 ore e mezza. Il sollievo che ho provato nel sentire le spalle libere era preoccupante; mi rendevo conto sempre più di quanto sarebbe stato difficile, d’ora in avanti, tirare altri 60 Km in quelle condizioni; di quanto sarebbe stato impossibile proseguire nei giorni successivi senza il portapacchi di Lorenzo, che da quell’istante, mi si proponeva davanti agli occhi come un miraggio. “Da domani sarà tutta un’altra storia, un altro andare”, ripetevo tra me e me. Ormai avevo chiaro un concetto fondamentale, non si trattava più semplicemente di una lunghissima passeggiata bucolica tra i campi lombardi ed emiliani, ma di una sfida con me stesso, dove l’unica cosa che contava davvero era arrivare, arrivare, arrivare. Era importantissimo trovare – e non perdere mai – quella condizione ottimale che permette di ottenere il massimo con il minimo dispendio di energia; in altre parole, la situazione di massima efficienza. Nel mio caso particolare, diversi erano i fattori che concorrevano a determinare la situazione di “Pedalata Perfetta”; la posizione sulla sella, ovvero se ci si siede in posizione molto avanzata piuttosto che arretrata, la cadenza della pedalata, la posizione delle mani sul manubrio, la curvatura della schiena, la piegatura degli avambracci che afferrano il manubrio, la posizione dei piedi sui pedali (in punta, di tacco, piegati all’interno o paralleli al telaio). E’ chiaro che non esisteva una configurazione migliore in assoluto per ogni singola problematica elencata sopra; ogni soluzione a ciascuna di queste problematiche risultava ottimale solo in relazione alle altre scelte fatte; non solo, la combinazione “perfetta” di tutti questi elementi poteva essere diversa, di volta in volta, nel corso della giornata, a seconda del proprio stato fisico, dei dolorini che via via si manifestavano, delle posizioni tenute nelle ore precedenti. La condizione di “Pedalata Perfetta”, dunque, era la chimera da inseguire ogniqualvolta mi rimettevo in sella dopo una pausa, poichè garantiva il massimo numero di chilometri di autonomia prima di sentire nuovamente il bisogno di fermarmi. Ecco perché sono passato davanti alla celebre Certosa di Pavia senza neanche scendere, per effettuare, magari, una ripresa più meritevole di quella che ho effettuato al volo con una mano tremante, mentre cercavo di non interrompere il giusto ritmo che ero riuscito a trovare sulla bicicletta.

Da lì, uno dopo l’altro, raggiungevo e sorpassavo paese dopo paese, stringendo i denti per lo zaino che feriva le ascelle, e isolando il dolore con stoica rassegnazione; “da domani sarà tutta un’altra storia, un altro andare”, ripetevo sempre tra me e me. Belgioioso, Campo Rinaldo, Ospedaletto Lodigiano, Valloria, San Rocco. Quasi quattro ore tutte d’un fiato, ormai ero alle porte di Piacenza; i glutei mi facevano male e la schiena non rispondeva più. Tuttavia, l’idea che ad una quindicina di chilometri c’era Lorenzo che mi aspettava con il portapacchi e, soprattutto, che il primo giorno di viaggio era stato consumato e potevamo farlo finire in bellezza con un bel paio di pizze a testa, mi confortava. Avevo dietro di me circa cento chilometri, erano le 18.30; mancava ancora un’oretta, poi il riposo fino al giorno successivo. Ho chiamato Lorenzo per aggiornarlo; lui era lì dalle 15.30, a Fossadello che mi aspettava. Ho chiudo il cellulare e sono ripartito di slancio verso la circonvallazione di Piacenza, a circa 3 Km da dove mi trovavo, per poi prendere un pezzo di statale, direzione Cremona, che mi avrebbe guidato diritto a Fossadello. Ma neanche cinque minuti dopo essere rimontato in sella, dopo la chiamata a Lorenzo, ho frenato lentamente fino a fermarmi; sono rimasto immobile e fisso davanti a un cartello, non mi sono mosso per qualche secondo. Poi ho abbassato la testa in segno di sconfitta; mi veniva da piangere. Di fronte a me, la strada era bloccata, e una deviazione obbligava a tornare indietro, o a prendere una direzione totalmente diversa dalla mia; il cartello informava che il ponte di Piacenza, che permetteva di attraversare il Po, sarebbe rimasto chiuso tutto il giorno, fino all’indomani alle 7.00 di mattina. Eh sì, perché era così che funzionava, c’erano dei lavori per tutto il periodo di Luglio e Agosto; La Domenica l’accesso non era consentito per tutte le 24 ore, mentre in settimana si chiudeva il transito solo nelle ore notturne. Ma era Domenica, ed ero bloccato senza sapere bene come reagire a tale imprevisto (chi poteva immaginarlo?). Ho richiamato Lorenzo per avvisarlo del fatto e per cercare un’alternativa insieme; senza stare a giocare troppo con la fantasia, erano due le possibilità che si presentavano: aspettare l’indomani alle 7.00, quando avrebbe riaperto il ponte, per poi arrivare a Fossadello nelle prime ore della mattina. Ma erano troppe le penalità che ciò comportava; in primo luogo, avremmo avuto già un ritardo sulla tabella di marcia (l’indomani, infatti, dovevamo partire presto da Fossadello con portapacchi già montato sulla mia bici); inoltre, avrei dovuto buttare via del tempo prezioso che ancora mi rimaneva da quel momento – 18.30 – fino all’imbrunire. Oltre al fatto di dover dormire fuori in sacco a pelo, come previsto, del resto, ma separatamente e con un pizzico in più di pericolo; ma quest’ultimo era, comunque, un aspetto abbastanza irrilevante. La seconda possibilità consisteva nel passare un ponte parallelo più ad est, scendere giù a sud, raggiungendo direttamente la tappa successiva, Cortemaggiore (la prima del giorno seguente, secondo il programma). Questo ci avrebbe permesso, al contrario, di portarci addirittura in vantaggio di una tappa sulla tabella di marcia e di ripartire, l’indomani, con portapacchi già preparato. D’altro canto, il tempo per raggiungere l’altro ponte e arrivare a Cortemaggiore c’era (per Lorenzo avanzava pure, trovandosi la nuova tappa a soli 10 Km da Fossadello), e il tardo pomeriggio di questa Domenica sarebbe stato pienamente sfruttato da quel momento fino alle 20.00-21.00, quando avrebbe iniziato a fare buio. Il prezzo da pagare, però, era alto per me: il ponte più a est stava a circa 25 Km dal luogo in cui mi trovavo, più altri 15 Km per raggiungere Cortemaggiore, facevano ancora 40 Km da affrontare in un momento in cui già pensavo di essere arrivato alla fine del primo giorno, e ancora con tutto lo zaino sulle spalle; per non parlare del fatto che i 40 Km non erano tutti d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, ma includevano un surplus di almeno 15 Km dovuti alla deviazione, che avrei risparmiato se avessi optato per la prima opzione, accettando il ritardo e lo spreco di tempo di quel pomeriggio che ancora mi rimaneva da giocare.

Ne ho parlato per telefono con Lorenzo, ho controllato le distanze con cartina e navigatore. Alla fine, ho optato per la seconda, più coraggiosa ma anche più sensata alternativa. Intanto si erano fatte le 19.00, e mi rendevo conto che disponevo solo di poco più di un paio d’ore per arrivare a Cortemaggiore,  prima che iniziasse a fare scuro; e altrettanto mi rendevo conto che mai sarei riuscito a compiere altri 40 Km in quelle condizioni e tale stanchezza. Sono ricorso allora ad un piccolo “aiutino” che avevo giurato di non utilizzare per il bene della mia salute, se non in caso di vera emergenza (non era questo un caso di emergenza?). Al primo bar mi sono scolato tutto d’un fiato una doppia “RED BULL”, e sono risaltato in sella. Avevo trovato subito la condizione di “Pedalata Perfetta” e galoppavo nel vero senso della parola, alla volta della nuova meta.

prima che iniziasse a fare scuro; e altrettanto mi rendevo conto che mai sarei riuscito a compiere altri 40 Km in quelle condizioni e tale stanchezza. Sono ricorso allora ad un piccolo “aiutino” che avevo giurato di non utilizzare per il bene della mia salute, se non in caso di vera emergenza (non era questo un caso di emergenza?). Al primo bar mi sono scolato tutto d’un fiato una doppia “RED BULL”, e sono risaltato in sella. Avevo trovato subito la condizione di “Pedalata Perfetta” e galoppavo nel vero senso della parola, alla volta della nuova meta.

Dopo essere tornato un pezzetto indietro, mi sono diretto verso il ponte di S. Nazzaro. Ho passato Gerrone, e prima di raggiungere Caselle Landi, mi sono accorto di non avere più acqua, e che i negozi, qualora ne avessi trovato uno in quei paesini sperduti, erano probabilmente già chiusi a quell’ora. Ho notato una famigliola che stava cenando nel cortile di una piccola fattoria; erano radunati attorno ad un lungo tavolo, abbondantemente apparecchiato. Ho fatto cenno con la mano, attraverso il cancello di cinta, e loro, gentilmente, mi hanno invitato ad entrare. Erano in sei, c’era anche qualche bambino. Quando ho chiesto cortesemente una bottiglia d’acqua, che sarei stato disposto a pagare, me l’hanno offerta senza accettare un centesimo; piuttosto mi domandavano, incuriositi, dove fossi diretto e io spiegavo loro che si trattava soltanto del primo giorno di marcia verso Fermo, nelle Marche. La signora conosceva la zona di Porto San Giorgio, c’era stata qualche anno prima, e si capiva che era stata contenta di aiutarmi; aveva apprezzato quel gesto spontaneo, di chi ritiene sia ancora lecito chiedere aiuto quando se ne sente il bisogno. Ci siamo salutati dopo una breve chiacchierata e sono ripartito verso Caselle Landi, che ho poi superato senza fermarmi; ho raggiunto il ponte di S. Nazzaro e poi giù verso Polignano.

Era, ormai, una acerrima corsa contro il tempo; contro l’imbrunire che avrebbe costituito un pericolo molto più grande a causa della scarsa visibilità da parte degli automobilisti. Gli occhi erano sbarrati, rigagnoli di bava iniziavano ad uscire dalla bocca e i gonfiori, stavolta nei bassi glutei, tornavano a farsi sentire, mentre la pelle iniziava ad escoriarsi in prossimità delle ascelle, strozzate da bretelle sempre più in tiro. La voce di Venditti era diventata insopportabile, ma la paura di perdere la condizione di “Pedalata Perfetta” che avevo ancora una volta trovato, mi costringeva a non fermarmi, e a sopportare quello strazio ancora per un’oretta al massimo.

Mancavano circa 15 Km da San Nazzaro a Cortemaggiore, ed erano già le 20.30; quell’ultimo tratto di strada sembrava non finire mai. La velocità media cominciava a scendere, terminato l’effetto RED BULL che mi aveva regalato una propulsione alla stregua di una bombola al NOS, che si monta sui veicoli nelle gare di accelerazione.

A Polignano ci sono arrivato con le gambe che si erano fatte anche dure; erano ormai le 21.00 e il sole era già calato. Ho indossato il giubbetto giallo fosforescente e acceso il faretto posteriore a intermittenza rossa, che mi rendeva più visibile e meno bersaglio da 1500 punti.

Pedalavo lentamente, sentendo tutta la fatica degli ormai 140 Km percorsi con una mountain bike al “cromo-molibdeno” (tra le più pesanti in commercio) e uno zaino spacca ossa sulle spalle. Ero attaccato al ciglio della strada. Non sapevo neppure dove stessi prendendo le forze per gli ultimi Km, ma procedevo, e questa era l’unica cosa che contava. Evidentemente, il Polase Sport che di tanto in tanto mi preparavo e somministravo al mio fisico, stava facendo un buon lavoro contro crampi e disidratazione.

Finalmente la meta. Erano le 21.30. Intravedevo il cartello che annunciava “Benvenuti a Cortemaggiore”; riuscivo anche a scorgere le luci del campanile nella notte, che spiccava dai tetti diroccati della piazza principale. Lorenzo mi aspettava proprio in piazza, e quando mi ha visto mi ha fatto segno con la mano; ma io non riuscivo a muovere le braccia dal manubrio. Appena mi sono fermato davanti a lui, mi ha aiutato a scendere dalla sella, ho tolto lo zaino di piombo, per poi precipitare a terra proprio lì, sul marciapiede della piazza, dove alcuni adolescenti giocavano a pallone in notturna.

Ero sdraiato con gambe distese e braccia larghe, supino sul pavè in mattoncini che facevano molto “quadro” impressionista. Qualcuno, di passaggio in auto, accostava e mi chiedeva se mi sentissi bene; io non rispondevo e li guardavo con un sorriso fisso in bocca, alzando appena la testa con l’intento di comunicare un qualche gesto di ringraziamento.  Lorenzo, basito, continuava a ripetere che ero un pazzo ad essere arrivato fin lì con quel “cancello”, come lo aveva definito da subito, appena mi aveva visto. Del resto, il paragone con la sua artiglieria veniva naturale e spontaneo: bici da corsa ultraleggera modello “SPECIALIZED”, con scarpette da ciclista ad attacco e sgancio rapido. Portapacchi e mini zainetto da ciclista con 3 paia di calzoncini da ciclista. Portattrezzi mini, versione ciclista 50 in 1, a mò di coltellino svizzero e, sul portapacchi, sacco a pelo modello “formica” che si teneva nel palmo di una mano. Ovviamente, non mancava il caschetto da ciclista. Intanto, io non riuscivo a rialzarmi da terra e lo sforzo che provavo nel tentativo di farlo mi ricordava quello di quando mi si svegliava e mi si scaraventava fuori dal letto ogni mattina, per andare a scuola.

Lorenzo, basito, continuava a ripetere che ero un pazzo ad essere arrivato fin lì con quel “cancello”, come lo aveva definito da subito, appena mi aveva visto. Del resto, il paragone con la sua artiglieria veniva naturale e spontaneo: bici da corsa ultraleggera modello “SPECIALIZED”, con scarpette da ciclista ad attacco e sgancio rapido. Portapacchi e mini zainetto da ciclista con 3 paia di calzoncini da ciclista. Portattrezzi mini, versione ciclista 50 in 1, a mò di coltellino svizzero e, sul portapacchi, sacco a pelo modello “formica” che si teneva nel palmo di una mano. Ovviamente, non mancava il caschetto da ciclista. Intanto, io non riuscivo a rialzarmi da terra e lo sforzo che provavo nel tentativo di farlo mi ricordava quello di quando mi si svegliava e mi si scaraventava fuori dal letto ogni mattina, per andare a scuola.

Le risate isteriche che sporadicamente riuscivo a cacciar fuori, sdraiato a terra e con lo sguardo all’insù, mutavano via via in un pietoso lamento, mancandomi la forza di portarle a termine in maniera dignitosa.

Ma trascorso poco più di un quarto d’ora, ero già in piedi. Ho sempre creduto nella straordinaria capacità di recupero del mio fisico. E’ stata sempre una caratteristica che ho posseduto, fin da piccolo, quando mi accorgevo che bastavano poche ore di riposo per tornare in forze, pronto per una nuova prestazione; ero sicuro che sarebbe stato così anche questa volta. Ho ripreso lo zaino e la bici, e ci siamo avviati verso una pizzeria che Lorenzo aveva già collaudato qualche ora prima; ero stato io stesso a consigliarli di cenare poiché le garanzie che ci saremmo incontrati quella sera erano abbastanza labili. Ci siamo seduti al tavolo in veranda e, dopo aver ordinato una pizza per me, e la seconda per lui, abbiamo approfittato del tempo morto per montare il tanto atteso portapacchi sulla mia mountain bike in Cromo-Molibdeno. “Da domani sarà tutta un’altra storia, un altro andare”, ripetei questa volta ad alta voce.

Si è chiacchierato del più e del meno, di tutte le fatiche del giorno, del da farsi il giorno a venire, di dove dormire quella stessa notte. Io dovevo anche dare un’occhiata alle mie ascelle e a quei gonfiori che sentivo sotto i glutei, e dopo aver preparato l’ennesima soluzione di polase per recuperare i sali persi, ho cercato il bagno per effettuare qualche ritocco tecnico alla mia carrozzeria. Effettivamente, in prossimità delle ascelle spiccavano due strisce rosse, poco escoriate, che ho coperto di PASTA FISSAN. Sotto i glutei, invece, erano visibili due grosse bozze gonfie, che ho massaggiato con una buona dose di VOLTAREN, anche per attenuare il dolore osseo, oltre che cutaneo, dovuto all’eccessivo peso sulla sella durante tutte quelle ore. Avevo sulla groppa 140 Km, la più alta soglia di chilometri giornalieri percorsi, in tutti i successivi giorni di viaggio, in tutta la mia vita passata.

Ci siamo mangiati voracemente le nostre pizze e abbiamo caricato la roba sulle rispettive bici. Lorenzo mi dava una mano nel caricare anche la mia, dato che non potevo troppo piegarmi o abbassarmi con le gambe. Intanto, le proprietarie della pizzeria avevano lavato per sbaglio il mio bicchiere di vetro,  che utilizzavo per sciogliere il POLASE in polvere, e che oramai era diventato qualcosa ad alto rischio di epidemia, con tutto quello zucchero secco attaccato da ore. Me lo hanno riconsegnato lustro da lavastoviglie.

che utilizzavo per sciogliere il POLASE in polvere, e che oramai era diventato qualcosa ad alto rischio di epidemia, con tutto quello zucchero secco attaccato da ore. Me lo hanno riconsegnato lustro da lavastoviglie.

La voglia di rimettersi in sella per uscire dal paese e cercarsi un campo dove dormire non era molta; pertanto, ci siamo limitati a spingere le nostre bici cariche un po’ in periferia, nei pressi di una chiesa, un’abbazia simile a quella di Morimondo. Le luci si stavano tutte spegnendo, era già mezzanotte inoltrata, e il prato che avevamo trovato al di fuori del muro di cinta dell’abbazia sembrava offrire un buon riparo da probabili occhi indiscreti o da possibili ronde notturne della polizia. Io avevo scelto una pianta, Lorenzo un’altra a qualche decina di metri. Abbiamo tirato fuori i sacchi a pelo, io i tappi per le orecchie e la mascherina per la luce del mattino. Lo zaino lo utilizzavo come appoggiatesta, e lo schiacciavo con tutto il peso morto del mio cranio stanco; era la mia vendetta per ciò che mi aveva fatto passare nelle ore addietro.

Ma purtroppo, l’avventura del primo giorno non finiva qui. Lorenzo già dormiva. Era oramai l’una passata e il rumore delle ultime auto che passavano mi impediva di prendere sonno, assieme a qualche zanzara, più per il suo ronzare, che per le sue punture. Il cielo era scuro, molto più scuro di un normale cielo notturno, e all’orizzonte scorgevo i primi lampi che facevano presagire il peggio. La mia (poco) proverbiale pigrizia, mi induceva tuttavia a temporeggiare, sperando, se non addirittura che il temporale desistesse, almeno che temporeggiasse quanto me.

Ma il primo vento è arrivato presto, quello che si fa sentire grazie alle foglie che iniziano a strisciare per terra e a sollevarsi. Poi sempre più lampi. Poi un enorme tuono! Allora mi sono alzato e ho svegliato Lorenzo, ormai in preda alle grinfie subdole di Morfeo.

Un secondo gigantesco tuono, intanto, aveva dato il via ad un diluvio improvviso che ci ha colto impreparati, nonostante tenessi d’occhio la situazione da una decina di minuti. Lorenzo è corso sotto la mia pianta e mi ha chiesto, spaesato, qualcosa per coprirsi; io avevo già un giacca antipioggia e gli ho passato l’asciugamano della sella sulla mia bici, potendo così cercare nel frattempo, di infilarsi un qualcosa di più adeguato. L’acquazzone, comunque non ci ha risparmiato. Costretti a cercarci un riparo più serio, abbiamo attraversato tutto il prato con le bici a mano, per arrivare al primo palazzo, che aveva un atrio con tre portoni. Era nei paraggi di dove avevamo mangiato la pizza. Lì poteva andare bene per terminare la notte, badando che verso le 6.30-7.00, i primi pendolari sarebbero potuti uscire dal portone, e non era il caso di farci trovare accampati col sacco a pelo, a mò di zerbino.

Una volta cambiati, ci siamo sdraiati a terra, e la pioggia lentamente si faceva sempre più sottile, fino a sparire.

2° Giorno: 14 Luglio – Lunedì Il VOLTAREN aveva fatto un ottimo lavoro. Me ne sono accorto la mattina seguente, quando la luce del giorno ci aveva aperto gli occhi ancor prima del suono della sveglia. Erano circa le 6.15. Di fretta, abbiamo preparato tutto in modo da non dare nell’occhio, e in effetti, già alle 6.30 i primi lavoratori si apprestavano ad uscire di casa. Confesso che tutto sommato non avrei desiderato per nessuna cosa al mondo essere nei loro panni, anche se più asciutti dei miei.

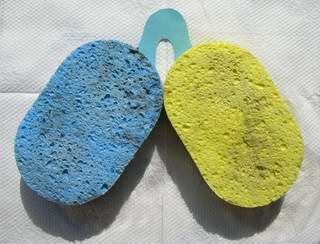

Qualcuno ha fatto solo in tempo a notare la nostra presenza nell’atrio, con le bici in mano, ma non penso potessero immaginare come avevamo dormito; in fondo, per loro potevamo essere appena arrivati, o soltanto di passaggio. Ci siamo recati al primo bar per fare colazione. Lì potevamo anche sederci con più calma. Nel bagno, io mi ero stupito della meravigliosa reazione dei miei glutei alla pomata, e questo mi spingeva a cercare, per i giorni futuri, una qualche soluzione più intelligente; che potesse essere addirittura preventiva, non solo curativa. Qualcosa di più automatico, meccanico; di più industriale. Lorenzo, nel frattempo aveva ordinato due cappucci e due cornetti. Mentre mangiavo, pensavo che avrei dovuto chiamare in ufficio, essendo Lunedì, e il Lunedì ci sono sempre problemi più o meno seri nelle procedure di aggiornamento settimanale dei databases; Ma era troppo presto, così ho deciso che avrei fatto una telefonata non appena saremmo arrivati alla prima meta di quel secondo giorno, il primo insieme a Lorenzo: Carzeto. Carzeto non distava molto da Cortemaggiore, ed essendo freschi di mattina, contavamo si arrivarci in un’oretta. Nel macinare chilometri sotto le ruote, abbiamo passato un paesino, Spigarolo, fatto di una strada principale e niente più. Lì, ho intravisto un supermercato e mi sono fermato di colpo. Sono entrato dentro ed ero fuori poco dopo, con due spugne in mano, una blu e una gialla; di quelle spugne morbidissime che si usano per farsi il bagno. Lorenzo non si capacitava di cosa potessi farne, se non banalmente aggiungerle sopra la sella già imbottitissima, ma ciò non avrebbe dato, comunque, ulteriore valore aggiunto alla comodità. Di lì a poco ogni suo dubbio sarebbe svanito. COS’E’ IL GENIO? Come recita la voce fuori campo in una celebre commedia di Monicelli, “è colpo d’occhio, intuizione, rapidità d’azione; un battito d’ala che faceva del “Max” un essere dall’intelligenza superiore alla media”. Ho preso le due spugne, le ho impregnate di VOLTAREN e me le sono infilate sotto le mutande, le quali, grazie all’elastico, erano in grado di tenere le spugne a diretto contatto – e soprattutto solidali – con i glutei; in tal modo veniva evitato lo strofinio sulla sella che, per quanto imbottita, costituiva sempre un qualcosa che “grattava”, invece che “avvolgere”. C’è di più. Il continuo movimento del gluteo nel corso della pedalata, provocava il – 15 – lento e regolare rilascio del principio attivo contenuto nella spugna, che massaggiando la pelle, ne garantiva un assorbimento graduale ed efficace.

Lì potevamo anche sederci con più calma. Nel bagno, io mi ero stupito della meravigliosa reazione dei miei glutei alla pomata, e questo mi spingeva a cercare, per i giorni futuri, una qualche soluzione più intelligente; che potesse essere addirittura preventiva, non solo curativa. Qualcosa di più automatico, meccanico; di più industriale. Lorenzo, nel frattempo aveva ordinato due cappucci e due cornetti. Mentre mangiavo, pensavo che avrei dovuto chiamare in ufficio, essendo Lunedì, e il Lunedì ci sono sempre problemi più o meno seri nelle procedure di aggiornamento settimanale dei databases; Ma era troppo presto, così ho deciso che avrei fatto una telefonata non appena saremmo arrivati alla prima meta di quel secondo giorno, il primo insieme a Lorenzo: Carzeto. Carzeto non distava molto da Cortemaggiore, ed essendo freschi di mattina, contavamo si arrivarci in un’oretta. Nel macinare chilometri sotto le ruote, abbiamo passato un paesino, Spigarolo, fatto di una strada principale e niente più. Lì, ho intravisto un supermercato e mi sono fermato di colpo. Sono entrato dentro ed ero fuori poco dopo, con due spugne in mano, una blu e una gialla; di quelle spugne morbidissime che si usano per farsi il bagno. Lorenzo non si capacitava di cosa potessi farne, se non banalmente aggiungerle sopra la sella già imbottitissima, ma ciò non avrebbe dato, comunque, ulteriore valore aggiunto alla comodità. Di lì a poco ogni suo dubbio sarebbe svanito. COS’E’ IL GENIO? Come recita la voce fuori campo in una celebre commedia di Monicelli, “è colpo d’occhio, intuizione, rapidità d’azione; un battito d’ala che faceva del “Max” un essere dall’intelligenza superiore alla media”. Ho preso le due spugne, le ho impregnate di VOLTAREN e me le sono infilate sotto le mutande, le quali, grazie all’elastico, erano in grado di tenere le spugne a diretto contatto – e soprattutto solidali – con i glutei; in tal modo veniva evitato lo strofinio sulla sella che, per quanto imbottita, costituiva sempre un qualcosa che “grattava”, invece che “avvolgere”. C’è di più. Il continuo movimento del gluteo nel corso della pedalata, provocava il – 15 – lento e regolare rilascio del principio attivo contenuto nella spugna, che massaggiando la pelle, ne garantiva un assorbimento graduale ed efficace.

Eh, si signori, era proprio un altro andare. Con lo zaino nel portapacchi e le spugne sotto, tutto sembrava diverso; i campi erano più verdi, il fieno più giallo, il sole…più sole. Persino avere un culo sembrava più bello! Ho trovato subito la “Pedalata Perfetta” ed arrivammo a Carzeto già alle 8.30-9.00. Ci siamo fermati per una sosta in un piazzale a ridosso di una curva, tra un piccolo agglomerato di case; io ho fatto la mia telefonata in ufficio, e come previsto ho dovuto perdere una buona ventina di minuti per risolvere qualche piccolo problema gestibile “on phone”. Poi siamo ripartiti subito alla volta di Viarolo.

Viaggiavamo ad una media di 18-20 Km/h in questo pezzo. Era mattina, io stavo bene, le spugne e la pomata facevano un buon mestiere; era tornato il piacere di passeggiare tra la campagna, che in questo tratto assumeva l’aspetto di immensi appezzamenti quadrati di terreno coltivato. Le stradine parevano piste ciclabili per quanto erano strette, e il navigatore Tom Tom ci indicava le direzioni da prendere agli incroci più assurdi, tra quelli che sembravano i viottoli di un labirinto.

Siamo giunti a Viarolo e abbiamo proseguito senza sosta, ma più lentamente, verso Sorbolo, passando per Vicomero, attraverso una gincana curiosa di vie sempre a schema quadrato. Il sole, quel giorno era carogna. Batteva a martello sulla testa passando la mia bandana, rigorosamente bianca per riflettere meglio il calore, e di tanto in tanto dovevo bagnarmi la testa per refrigerarmi.

In lontananza si intravedeva la statale 343 PARMA-VERONA, che avremmo dovuto attraversare perpendicolarmente per proseguire verso Sorbolo. Camminavamo da ormai oltre tre ore da quando avevamo lasciato Carzeto e io dovevo comperare l’ennesima bottiglia d’acqua. Poi iniziavo a sentire il bisogno di fermarmi per controllare la posizione delle spugne.

Arrivati all’incrocio con la statale, tra Vicomero e Sorbolo, e non lontano da noi, Lorenzo aveva intravisto malauguratamente una trattoria. Ci siamo lasciati tentare con la promessa di non esagerare. In realtà, avevamo bisogno di una sosta di qualche mezz’ora anche per ricaricare il Tom Tom, che in quel groviglio di stradine si era rivelato molto utile.

Lorenzo ha ordinato pappardelle al ragù, io ho preferito riso al radicchio, ma entrambi ci siamo trovati d’accordo su un invitante cinghiale al sugo,  come secondo. Abbiamo spazzato via tutto. I piatti potevano essere rimessi a posto senza essere lavati, da quanto luccicavano. Lorenzo aveva preso anche del vino, mentre per quanto mi riguardava, mi ero fatto bastare dell’acqua, sia per paura di un ritorno di bruciore allo stomaco, sia per timore delle conseguenze letali per il mio proseguimento in bici. Di tutta sincerità, mi sembrava che Lorenzo avesse proprio esagerato questa volta, con un pranzo del genere e del vino a rafforzare il potere soporifero del cinghiale; e in effetti lo vedevo chiudere gli occhi di tanto in tanto, ma questo mi sollevava poiché io ero nel suo medesimo stato, senza aver bevuto.

come secondo. Abbiamo spazzato via tutto. I piatti potevano essere rimessi a posto senza essere lavati, da quanto luccicavano. Lorenzo aveva preso anche del vino, mentre per quanto mi riguardava, mi ero fatto bastare dell’acqua, sia per paura di un ritorno di bruciore allo stomaco, sia per timore delle conseguenze letali per il mio proseguimento in bici. Di tutta sincerità, mi sembrava che Lorenzo avesse proprio esagerato questa volta, con un pranzo del genere e del vino a rafforzare il potere soporifero del cinghiale; e in effetti lo vedevo chiudere gli occhi di tanto in tanto, ma questo mi sollevava poiché io ero nel suo medesimo stato, senza aver bevuto.

Era solo l’una e mezza, e il sole avrebbe fatto secco chiunque avesse azzardato a mettere il naso fuori. “C’è il Tom Tom che deve finire di caricare”, ci dicevamo l’un l’altro.

Ma sapevamo, d’altronde, che non potevamo restare a lungo così. Bisognava percorrere ancora una cinquantina di chilometri, e aspettare qualche decina di minuti in più non sarebbe certo servito ad attenuare la potenza dirompente del sole, anzi. Cercavamo, dunque, di alzarci. Usciti dalla porta, sembrava l’inferno. La crema protettiva era quasi terminata ed io avevo trovato il modo di legarmi due magliette sulle braccia per ripararmele dal sole. Le gambe erano già coperte da pantaloni leggerissimi, ma lunghi. Era anche il momento dei miei occhiali colorati per gli occhi.

Una volta in sella, tuttavia, mi sono sentito letteralmente aggredito da un’adrenalina che non mi aspettavo, per di più in quelle circostanze dove, al contrario, avrei giurato di cadere a terra dal sonno provocato dal cinghiale; ma quel cinghiale galoppava, altroché se galoppava; era infuriato e mi dava una carica amplificata dal sollievo offerto dalle mie spugne, riposizionate in maniera corretta. Ero inspiegabilmente una bestia.

E, in effetti, di cose strane ne succedevano nel corso di quei giorni randagi, all’insegna dell’assoluta antiquotidianità e contro ogni forma di omologazione al consueto standard di vita giornaliero. Avrei giurato che se fossi tornato in quelle condizioni sulla scrivania del mio ufficio, avrei dormito fino a quando il suono del mio orologio sveglia non mi avrebbe fatto sobbalzare per avvertirmi dell’imminente partenza della navetta aziendale, che ci portava casa come sempre, dopo il lavoro. Ma si trattava – al contrario – della meravigliosa macchina umana che stava lavorando; un complesso di muscoli e tendini capaci di sprigionare la massima potenza soltanto se messi nelle condizioni di regime per le quali sono stati progettati: il movimento continuo, la lubrificazione completa delle parti. Dunque, non provavo il minimo segno di cedimento, il mal di stomaco non sapevo dove stesse più di casa. La velocità media in quel tratto superava i 20 Km/h, come pochissime volte era successo prima. Non era male per la mia Bike in “Cromo- Molibdeno” e con un allenamento pressoché assente da parte mia, oltre ai miei 100 chili di peso.

Sorbolo, Poviglio, poi Cadelbosco di Sopra e, risalendo lievemente verso nord, Correggio, attraverso una strada poco bella, più trafficata delle precedenti. Correggio sarebbe dovuta essere la meta finale di questo secondo giorno di viaggio, in linea con la tabella di marcia. Ma erano solo le 18.00 e la voglia di non perdere il margine guadagnato grazie al ponte chiuso di Piacenza, ci aveva portato a scegliere di continuare, fino a percorrere comunque i 100-105 Km giornalieri previsti. Questo ci avrebbe fatto arrivare dalle parti di Nonantola.

Dopo una sosta rigenerativa a Correggio, una “Red Bull” ci avrebbe garantito di superare Gargallo, sotto la più grande Carpi, Soliera e Albereto.

Eravamo nel Modenese e le strade, più trafficate rispetto a quelle lasciate indietro nella mattinata, trascorrevano senza alcun intoppo, se non per qualche cavalcavia che metteva a dura prova le mie prestazioni di ciclista improbabile. Che fossi un improbabile ciclista lo si capiva anche da quanto spesso cambiassi rapporto tra le corone, a seconda delle diverse pendenze; a volte arrivavo ad utilizzare quello in assoluto più favorevole, quello che Lorenzo ripudia perché – dice – fai trenta pedalate e rimani sempre lì; per me, tuttavia, era l’unico modo per avanzare in salita. Abbiamo avuto anche il fiato per intavolare una breve discussione su quale fosse il vero segreto della “Pedalata Perfetta”: lo sforzo costante o la cadenza della pedalata costante. Io ero dell’idea che un’andatura ottimale si ottiene mediante uno sforzo costante, mantenuto attraverso una buona gestione dei cambi di rapporto tra le corone. Lorenzo, probabilmente nel giusto, sosteneva che un corretto ed efficiente avanzamento è quello risultante da una regolare cadenza della pedalata; dunque occorre trovare il proprio rapporto ideale, tra le corone, che meglio si adegua al nostro tipo di pedalata costante. E’ chiaro che questo concetto presuppone di trovare un determinato rapporto congeniale e un ritmo che vanno mantenuti a costo di sforzi maggiori o minori (quindi variabili), in presenza di salite piuttosto che pianure.

La sera era già inoltrata, e soltanto verso le 21.00 siamo arrivati a Nonantola. C’eravamo arrivati percorrendo gli ultimi chilometri con il solito giubbetto fosforescente e il fanalino posteriore acceso; da quel punto di vista eravamo prudenti. Per quella notte avevamo pianificato di trovarci un albergo. Secondo la tabella di marcia, infatti, l’idea originale era di dormire alternativamente alla “selvaggia” e in albergo, in quest’ultimo caso, comodi, e dove potevamo lavarci dopo due giorni di pedalata. Ma abbiamo capito subito che non era cosa semplice trovare un alloggio a Nonantola. Ci aspettavamo di avere l’imbarazzo della scelta, circa dove andare a trascorrere la notte, ma attorno neanche l’ombra di una struttura. Una donna ci aveva consigliato un posto, che grazie al Tom Tom abbiamo raggiunto subito; ma era chiuso da anni, come ci ha confermato poi un gruppo di volontari della croce rossa, che chiacchieravano seduti su un piazzale lì vicino. Uno di loro si è offerto di condurci presso un hotel, l’hotel “Abbazia”, tanto per rimanere in tema. Ma anche quello era chiuso; c’era un numero di telefono attaccato alla porta, ma chi ha risposto aveva una voce confusa e balbettava qualcosa dicendo che…erano chiusi per turno(???). Rimaneva l’ultima chance, l’affittacamere che, all’ingresso del paese, avevamo subito snobbato perché pareva troppo “circolino-bar”; ma ora rappresentava l’ultima spiaggia. E, indovinate…tutto esaurito.

Era entrato Lorenzo per chiedere, e dopo un buon venti minuti era uscito con questa brutta notizia. In compenso, il gestore era stato gentile nel prendersi la briga di telefonare a tutti gli alberghi della zona, per rimediare un buco per due persone. E c’era riuscito. Lorenzo, uscendo, mi ha detto che ci aspettava il titolare di una locanda-affittacamere nella frazione “La grande” di Nonantola, che però distava 4 Km, ancora tutti da pedalare al buio. Mentre Lorenzo era dentro il bar, io curavo le bici. Si era formato una sorta di capannello davanti a quella di Lorenzo, nessuno davanti alla mia. Ormai alle 21.30, ci siamo recati alla frazione “La Grande”, completamente al buio e su una strada non proprio adatta da percorrere in bici; niente lampioni, trafficata, e non molto larga. E’ stato il pezzo più brutto e pericoloso di tutta l’avventura.

Sempre con il Tom Tom in mano abbiamo trovato la locanda. Il titolare ci ha fatto accompagnare da un ragazzo  con accento straniero, in una specie di cantina; lì potevamo lasciare le bici a patto di riprenderle non prima delle 9.00 di mattina del giorno seguente, quando sarebbe arrivato il personale di servizio. Abbiamo accettato, sapendo bene che l’indomani non ci saremmo svegliati prima di quell’ora, anche perché questa era una notte “da recupero”; la serata successiva sarebbe stata nuovamente per prati.

con accento straniero, in una specie di cantina; lì potevamo lasciare le bici a patto di riprenderle non prima delle 9.00 di mattina del giorno seguente, quando sarebbe arrivato il personale di servizio. Abbiamo accettato, sapendo bene che l’indomani non ci saremmo svegliati prima di quell’ora, anche perché questa era una notte “da recupero”; la serata successiva sarebbe stata nuovamente per prati.

Siamo entrati nella locanda per la cena, prima ancora di salire in camera a sistemare le nostre cose. La fame era atavica. Il padrone, tipo robusto e baffuto, lo ricordo come uno strano personaggio, arcano; allo schioccare di un dito, passava dalla risata amichevole alla più assoluta serietà. Non aveva un menù cartaceo da proporci, non ci aveva chiesto i documenti per l’alloggio, e la colazione era compresa nel prezzo, ma era offerta da lui, in maniera del tutto informale, al bar a pochi metri da lì. Senza complicarci troppo la vita nel chiedere cosa ci fosse da mangiare, abbiamo optato per la pizza. Il locale era essenziale, piccolo, in alcuni punti anche troppo stretto per un tavolo da due.

Dopo la pizza, che è stata spazzata via a mò dell’uragano “Caterina”, ci siamo recati nelle stanze di sopra, e dopo una doccia d’obbligo – sebbene stessi già dormendo in piedi – sono caduto a peso morto sul letto morbido che aspettavo da due giorni.

3° Giorno: 15 Luglio – Martedì La sera prima non avevo né le forze né la voglia di controllare lo stato generale della mia carrozzeria. La mattina, non appena svegliati (attorno le 9.30-10.00), avevo notato che il rossore delle ascelle era completamente passato, anche perché con il portapacchi non avevo in alcun modo insistito ulteriormente più sulle spalle durante il secondo giorno di pedalata. Ero un po’ più preoccupato, però per i bassi glutei, quasi a inizio gamba. Sebbene le spugne avessero fatto un buon massaggio (altrimenti non sarei qui a raccontarlo), sentivo un po’ di bruciorino nei pressi di due grosse chiazze arrossate, evidentemente dall’eccessivo peso corporeo. Non sono sicuro, che avendo avuto i classici pantaloncini da ciclista, avrei evitato problemi di ogni sorta, come sostengono in molti. La soluzione trovata da me rendeva i glutei solidali con le spugne, almeno quanto la gommapiuma cucita nei pantaloncini da ciclista.  Comunque, non era una cosa insopportabile; era importante controllare ad ogni pausa, la posizione delle spugne sotto il mio sedere. Dunque, siamo scesi in cantina, abbiamo preso le bici e, dopo aver pagato senza ricevuta, ci siamo diretti al bar per consumare la colazione compresa nel prezzo dell’alloggio. Un semplice biglietto da visita lasciatoci dal “baffo” era il salvacondotto per il bancone dei cappuccini e delle brioches alla marmellata. Alla fine, siamo partiti tardi quella mattina, erano le 11.20 quando siamo montati in sella, alla volta di San Giovanni.

Comunque, non era una cosa insopportabile; era importante controllare ad ogni pausa, la posizione delle spugne sotto il mio sedere. Dunque, siamo scesi in cantina, abbiamo preso le bici e, dopo aver pagato senza ricevuta, ci siamo diretti al bar per consumare la colazione compresa nel prezzo dell’alloggio. Un semplice biglietto da visita lasciatoci dal “baffo” era il salvacondotto per il bancone dei cappuccini e delle brioches alla marmellata. Alla fine, siamo partiti tardi quella mattina, erano le 11.20 quando siamo montati in sella, alla volta di San Giovanni.

L’andatura era buona, e il senso di ritardo, ben giustificato da un salutare riposo, ci induceva tuttavia a tirare un po’ più del normale. Siamo arrivati presto a San Giovanni. Lorenzo cercava un fruttivendolo per comperare delle banane, io una farmacia per prendere un altro tubetto di VOLTAREN. In farmacia però, mi hanno consigliato una pomata più efficace, proprio contro i gonfiori, e io mi sono lasciato convincere dalla bella signorina che serviva al banco.

Lorenzo, nel frattempo, aveva trovato le sue banane, piene di potassio anticrampi. Sembravano da ciclista anche quelle, non superavano i 15 cm di lunghezza.

Un giretto per la piazza, molto carina, e poi a prendere la solita bottiglia d’acqua da litro e mezzo, con la quale mi sono preparato anche la sistematica dose di POLASE.

Di nuovo, il sole batteva a picco, e riprendere la pedalata, per di più in una via del centro fatta di mattoncini, non è stato invitante. Siamo usciti, ad ogni modo, da San Giovanni per rimetterci su una provinciale che ci avrebbe condotto diritti fino alla meta finale del terzo giorno; non era una strada di quelle che amavo di più; di quelle che solcano i campi di grano le cui fronde, talmente alte, coprono il pezzo di curva seguente, senza però la paura di qualche auto che possa arrivare in senso opposto.

Pedalavamo di buona lena fino ad oltrepassare Osteriola e Budrio, per giungere a Medicina, paesino il cui nome mi era sembrato ideale per una nuova sosta di cura alle mie escoriazioni. Iniziavano a farsi sentire con un certo dolore, queste maledette escoriazioni, nonostante la presenza delle spugne tra sella e glutei. Abbiamo trovammo un piccolo bar, alla periferia di Medicina (erano le 15.00 circa), e lì siamo restati fino alle 16.30- 17.00.

Lorenzo stava fumando un sigaro e io avevo ordinato un panino. A servire c’era una giovane ragazza, carina anche se un po’ troppo magra. Me ne stavo seduto, anche quando ho chiesto una Red Bull, che si trovava nel frigo a pochi passi da me. Ma ben presto lei ha capito che non era una questione di abitudine a farsi servire in maniera sfacciata, bensì di un problemino che si notava in maniera palese ogniqualvolta tentavo di alzarmi e sedermi. E poi, quelle spugne infilate dietro creavano due enormi protuberanze, che potevano far pensare ad una qualche escrescenza o malattia tumorale.

Lorenzo, rientrato, ha tirato fuori le poderose banane al potassio, e ne abbiamo mangiate due a testa. Il cocktail di energia era stato regolarmente somministrato al fisico e potevamo anche ripartire per lo “strappo” finale alla volta di Prada. In realtà, la tappa finale per quel terzo giorno, prevista dalla tabella di marcia, era Fluno, a pochi chilometri da Medicina, ma era chiaro che, alla luce del margine che avevamo guadagnato il primo giorno, e magistralmente mantenuto in seguito, potevamo tranquillamente spingerci oltre. Avevamo calcolato che, pedalando fino a sera, partendo da Nonantola, avremmo raggiunto senza particolari difficoltà proprio Prada. La ragazza, curiosa – come tutti coloro che incontravamo – di sapere dove ci stessimo dirigendo, ci ha augurato buon proseguimento dopo averci raccontato di un suo amico appassionato di ciclismo, ridotto all’obesità dopo aver appeso la bicicletta al chiodo. Probabilmente, le avevo fatto anche un po’ pena, dato che mi ha regalato una bottiglia d’acqua da due litri.

Per Prada rimanevano ancora una quarantina di chilometri, che aggiunti ai 60-70 già percorsi in questo terzo giorno, ci avrebbero garantito il raggiungimento della dose quotidiana di asfalto macinato.

Ci siamo fermati più di una volta, nel tragitto che ci guidava verso Fluno, passando per Castel Guelfo di Bologna; poi a Solarolo, Felisio. Facevamo delle pause, oltre che per dare un po’ di respiro alle mie natiche – non lo nego -, anche per lasciarci trasportare da quella particolarissima circostanza, che tutti e cinque i sensi riuscivano a modellare a tutto tondo: la visione di una natura tanto selvaggia, quanto semplice, tanto semplice nei suoi componenti elementari da nascondere comunque qualcosa di maestoso. Poi, il vento che lambiva le parti più esposte del corpo,  il rumore degli animali di campo, persino il sapore dell’aria, che sembrava così spesso e buono da masticare, e l’odore del fieno appena tagliato, contribuivano a dare maggior realismo e profondità a quel tiepido pomeriggio che Van Goh (il mio pittore preferito, ormai sarà chiaro a tutti) cercò di riprodurre nella sua famosa tela “La siesta”, nel 1890. Giunti al cartello che indicava “Prada”, erano circa le 21.00, e abbiamo scoperto che Prada è solo una frazione di un centro abitato che doveva distare comunque qualche chilometro da lì; sia sulla cartina che sul Tom Tom, non era segnato alcun paese nei dintorni. Non c’erano case, guardandosi in giro. Soltanto la strada che stavamo percorrendo, buia, nel pieno della campagna, tra vigneti e canneti, che nell’oscurità della notte, acquisivano il loro aspetto più caratteristico.

il rumore degli animali di campo, persino il sapore dell’aria, che sembrava così spesso e buono da masticare, e l’odore del fieno appena tagliato, contribuivano a dare maggior realismo e profondità a quel tiepido pomeriggio che Van Goh (il mio pittore preferito, ormai sarà chiaro a tutti) cercò di riprodurre nella sua famosa tela “La siesta”, nel 1890. Giunti al cartello che indicava “Prada”, erano circa le 21.00, e abbiamo scoperto che Prada è solo una frazione di un centro abitato che doveva distare comunque qualche chilometro da lì; sia sulla cartina che sul Tom Tom, non era segnato alcun paese nei dintorni. Non c’erano case, guardandosi in giro. Soltanto la strada che stavamo percorrendo, buia, nel pieno della campagna, tra vigneti e canneti, che nell’oscurità della notte, acquisivano il loro aspetto più caratteristico.

Era un buon posto per passare la notte, sebbene ci aspettassimo qualcosa di più abitato, di più civilizzato. L’idea di dormire tra i vigneti, in mezzo alla completa solitudine, a distanza di diversi chilometri dal primo paese nella zona, mi emozionava. Abbiamo deciso che nel caso non avessimo trovato nulla di meglio da lì a breve, saremmo tornati qui ad accamparci sotto quelle uve, che sembravano già prometterci il loro vino migliore.

Proseguendo per qualche centinaio di metri, siamo passati davanti ad una trattoria, poi di fronte ad una specie di circolino, dietro il quale si estendeva un campo da calcio; a fianco, un vastissimo prato e, in fondo a questo, alcuni alberi. Anche quello ci pareva un ottimo posto per dormire, magari sotto una di quelle piante che si scorgevano in lontananza nell’oscurità, per evitare di essere notati all’alba dell’indomani, o per non essere travolti da qualche trattore distratto. Poi, era anche abbastanza vicino alla trattoria che ci eravamo lasciati alle spalle, unico posto per riempirsi la pancia dopo un giorno di quasi digiuno.

Siamo tornati indietro verso la trattoria, con le bici a mano poiché i bassi glutei, ormai escoriati, mi dolevano, e camminare sembrava farmi stare molto meglio. Legate le bici nel retro, i camerieri ci hanno fatto accomodare all’aperto, nel giardino; non c’era molta gente, in linea con l’aspetto generale della zona, che pareva dimenticata da Dio. Sono andato in bagno a medicarmi e a riposizionare le spugne. Stavo meglio, ma le ferite non erano proprio piccole e già mi chiedevo come avrei fatto a sopportarle ancora per due giorni abbondanti di pedalata.

Le prime ordinazioni avevano spaventato il cameriere; ce ne siamo accorti dalla sua faccia attonita, come si fa quando si crede di non aver capito bene. Doppio primo per entrambi, due razioni di pappardelle ai funghi e salsiccia per lui, pappardelle al ragù e panzerotti burro e salvia per me. Abbiamo divorato le nostre pietanze a mò di chi si trova davanti agli occhi un piatto di pasta, dopo uno sciopero della fame.

In realtà, però, la nostra cena era finita così; ci erano bastati due primi senza null’altro. Lorenzo era curioso di ascoltare la canzone di Venditti che mi dava la carica nei momenti più difficili, e da quel momento non ha fatto altro che canticchiarne il ritornello per il resto della biciclettata, anche nelle pause. Una breve chiamata con suo fratello (proprietario della bici che teneva Lorenzo), che ho avuto anche il piacere di conoscere per telefono, e poi un caffè corretto per finire.

Eravamo già cotti e la stanchezza era scesa, fattasi da parte l’adrenalina che ci teneva svegli pure nelle situazioni più impensabili. Ma d’un tratto, mentre stavamo proprio pensando che da lì a poco avremmo sonnecchiato in mezzo al prato, ha cominciato ad alzarsi una strana musica proveniente da non molto lontano. Abbiamo pensato allo stereo di qualche auto, ma non poteva essere; era troppo potente. Si trattava di brani revival degli anni ’80; non poteva essere vero, doveva essere un’allucinazione. Era la musica che ascoltavo da vent’enne, quando, in macchina, vinceva chi possedeva lo stereo che più faceva tremare i vetri, anche se più che a far tremare i vetri, io provavo maggior piacere nell’ascoltare musica di ottima qualità, ad alto volume, non lo nego. Eppure il suono arrivava da lì vicino, anche Lorenzo lo udiva; non si trattava di un’impressione. “C’è una festa!”, abbiamo pensato.

Non so perché, ma la cosa mi eccitava, pur rendendomi conto che ciò avrebbe comportato problemi al nostro sonno, che non poteva essere trascurato. Laggiù, nel campo sportivo che già avevamo notato prima di cena, si erano accesi i lampioni a giorno, c’era un gazebo con una console da deejay e dei banconi dai quali si serviva della birra alla spina. Sul campo da calcio, decine di tavolini a lume di candela. Ero entusiasta di questa sorpresa! Sembrava preparata per noi, che dopo centinaia di chilometri, avevamo anche un po’ il diritto di svagarci con qualcosa di inconsueto.  Con le nostre bici sempre alla mano, ci siamo diretti là, per conoscere meglio di cosa si trattasse; si entrava da un recinto aperto, che dava l’accesso al campo da calcio. Appoggiammo i nostri mezzi alla rete di cinta. Un’oasi di svago in mezzo al deserto della campagna che ci circondava. Questo pensavo tra me e me. Ero agitato. Lorenzo, più preoccupato per il sonno perso, si era seduto ad un tavolo, e aveva acceso uno dei sigari che ogni tanto fuma nelle occasioni più particolari. Io, ho preso due birre, una era per lui, e l’ho raggiunto al tavolino. Si è chiacchierato un po’, ubriachi dalla stanchezza. Poi, mentre Lorenzo si stava allontanando per telefonare, io ho frugato nel mio beauty case e – come ogni buon agente 007 che non lascia mai nulla di inutilizzato tra ciò che ha a disposizione – ho tirato fuori il deodorante che mai avrei pensato di adoperare nel corso del nostro viaggio.

Con le nostre bici sempre alla mano, ci siamo diretti là, per conoscere meglio di cosa si trattasse; si entrava da un recinto aperto, che dava l’accesso al campo da calcio. Appoggiammo i nostri mezzi alla rete di cinta. Un’oasi di svago in mezzo al deserto della campagna che ci circondava. Questo pensavo tra me e me. Ero agitato. Lorenzo, più preoccupato per il sonno perso, si era seduto ad un tavolo, e aveva acceso uno dei sigari che ogni tanto fuma nelle occasioni più particolari. Io, ho preso due birre, una era per lui, e l’ho raggiunto al tavolino. Si è chiacchierato un po’, ubriachi dalla stanchezza. Poi, mentre Lorenzo si stava allontanando per telefonare, io ho frugato nel mio beauty case e – come ogni buon agente 007 che non lascia mai nulla di inutilizzato tra ciò che ha a disposizione – ho tirato fuori il deodorante che mai avrei pensato di adoperare nel corso del nostro viaggio.

Mi avvicinai alla pista da ballo, dentro la quale avevo notato un gruppetto di ragazze che si stavano divertendo molto. Sembrava una di quelle feste di paese, cui partecipano i giovincelli e le ragazzine, alle prime uscite serali, quelle che i genitori consentono sotto stretta sorveglianza. Ma erano più grandi e non v’era ombra di alcun paese nelle vicinanze.

Intanto il deejay si era prodotto in una “strambata” musicale, che ci ha portato ancora più indietro nel tempo. Erano i Bee Gees, con “la febbre del sabato sera”, “stayin’ alive” e altre di quell’epoca.

Con il bicchiere in mano, tra un sorso e l’altro, constatavo che tutto sommato c’era bella gente, tranquilla e che aveva voglia solo di star bene; sono entrato appena nella pista, muovendomi leggermente, più per assecondare il ritmo che per ballare, mentre dei fastidiosi bruciori nel retro mi ricordavano da quanto lontano stessi venendo. Ero curioso di conoscere cosa ci fosse dietro ad una situazione che, almeno per come l’avevamo scoperta noi, nelle nostre condizioni, risultava strana ed insolita. Poi ho preferito non chiedere. In fondo, come succede sempre, la verità toglie mistero e magia alle cose; e sapere che si trattava di una normale festa di un paese dietro l’angolo, e che forse così fuori dal mondo poi non eravamo, mi avrebbe dato una grossa delusione. Oppure, che quella strada non era così buia e minacciosa come sembrava, bensì arcinota e iper-trafficata di mattina poiché i pendolari la battevano in massa per recarsi al lavoro, era una consapevolezza che mai avrei voluto avere. Mi piaceva continuare a credere che le imprevedibili combinazioni della sorte ci avessero voluto riservare questo stravagante regalo, pensato solo per noi due che avevamo osato spingerci tanto al largo. Ho saputo solo che si trattava di una festa che si ripeteva ogni Martedì sera, per tutto Luglio e Agosto, e che molta gente arrivava anche da piuttosto lontano; ma questo, io e Lorenzo già lo sapevamo.

Si era fatta l’una. Chi prima, chi dopo, s’apprestava ad uscire dal campo, la musica andava via via morendo, e scemava in un lento che pochi erano rimasti a ballare sulla pista. Le cose però promettevano di andare per le lunghe. Anche dopo la conclusione della serata musicale, rimanevano tuttavia da sbrigare le faccende post-festa; la presenza di luci e persone addette ai lavori ci ha costretto a cercare un’altra soluzione, a meno che non volessimo iniziare a dormire all’alba. Del resto, non era prudente farsi notare mentre ci si inoltrava nel mezzo del campo coltivato, a fianco di quello da calcio, con biciclette alla mano e sacco a pelo in spalla; qualche pattuglia sarebbe sicuramente venuta a farci visita. E’ toccato a Lorenzo montare in sella per andare a cercare un posto alternativo più avanti, mentre io non volevo insistere sulle mie parti lese, e interrompere il difficile lavoro che PASTA FISSAN stava facendo già da qualche ora.

Quando ho visto Lorenzo rientrare, sbucare dall’oscurità totale di una via secondaria, aveva una pedalata veloce; il faretto rosso e la testa rivolta verso il basso – come prevede la postura sopra una bici da corsa come la sua – gli conferivano un aspetto sinistro. Ero sicuro di aver visto Lucifero, quella notte, tornare indietro dall’inferno.

Si è fermato davanti a me con un mezzo sorriso e mi ha chiesto: “Hai mai dormito in un cimitero?”.

Era un piccolissimo cimitero, non più di 20 metri di lato. La porta era semiaperta, sebbene fossero ormai circa le 2.00 inoltrate. Abbiamo deciso, tuttavia di non andare all’interno, per non rischiare di incontrare, la mattina seguente, il custode o gente in visita ai propri cari. Ci siamo sistemati nel retro del cimitero, al di là del muro, lontano dalla visuale dei passanti che, al levarsi del mattino, avrebbero potuto infastidirsi nell’accorgersi di noi.

Regnava un silenzio che raramente si riesce a trovare e a godere, forse perché era molto tardi, forse perché davvero era dimenticata da Dio quella frazione di nome “Prada”, tanto che persino il cancello di un cimitero era stato lasciato aperto chissà da quanto tempo; o forse semplicemente perché al fianco del muretto di un cimitero, doveva esserci silenzio per definizione, un silenzio che pure le zanzare rispettavano. Ho indossato la mascherina sugli occhi per non essere sorpreso dalla luce del giorno dopo. Ero già dentro il sacco a pelo. Lorenzo si era accampato 4-5 metri più giù di me. Non mi sono addormentato subito; mi sono lasciato coccolare ancora qualche minuto dalla pace e dal senso di serenità, che si prova nel riposare vicino a chi ci ha preceduto in passato, e che lascia qualcosa di diverso da ciò che luoghi comuni e storie perverse ci hanno sempre raccontato.

4° Giorno: 16 Luglio – Mercoledì

A svegliarmi non è stata la luce del mattino, resa completamente inoffensiva dalla mascherina che tenevo sugli occhi; ma il caldo, che iniziava a farsi consistente già alle 8.00, corroborato dall’effetto serra del mio sacco a pelo consigliato per altitudini al di sopra dei 1000 metri.

Siamo tornati al bar-ristorante della sera prima, per fare colazione e i bisogni impellenti di inizio giornata; ma abbiamo trovato chiuso.  Allora, ho approfittato nell’utilizzare il gazebo WC, adibito all’interno del centro sportivo, dove si era tenuta la festa la sera prima. Il cancello non era chiuso a chiave, quindi sono entrato lasciando la bici appoggiata alla cancellata, in custodia da Lorenzo, il quale si trovava un po’ distante e pronto per ripartire. Quando sono uscito, una signora sui 50 anni mi stava aspettando per “cazziarmi”, ma le le ho spiegato gentilmente che avevo trovato aperto ed ero entrato d’urgenza. In realtà, il vero motivo di tanta ostilità me lo ha spiegato Lorenzo, che aveva assistito, nel frattempo, ad una anziana donna assieme ad un ragazzino, che invano tentava di spostare dal cancello la mia “Cromo-Molibdeno” con tutto il carico da guerra annesso. In effetti, vi era una porticina dietro la mia Mountain Bike, e ci sono volute due donne per riuscire a muoverla di qualche metro.

Allora, ho approfittato nell’utilizzare il gazebo WC, adibito all’interno del centro sportivo, dove si era tenuta la festa la sera prima. Il cancello non era chiuso a chiave, quindi sono entrato lasciando la bici appoggiata alla cancellata, in custodia da Lorenzo, il quale si trovava un po’ distante e pronto per ripartire. Quando sono uscito, una signora sui 50 anni mi stava aspettando per “cazziarmi”, ma le le ho spiegato gentilmente che avevo trovato aperto ed ero entrato d’urgenza. In realtà, il vero motivo di tanta ostilità me lo ha spiegato Lorenzo, che aveva assistito, nel frattempo, ad una anziana donna assieme ad un ragazzino, che invano tentava di spostare dal cancello la mia “Cromo-Molibdeno” con tutto il carico da guerra annesso. In effetti, vi era una porticina dietro la mia Mountain Bike, e ci sono volute due donne per riuscire a muoverla di qualche metro.

Ci siamo fermati, poi, una decina di chilometri dopo, a Coccolia, per una sosta più tranquilla e una colazione che sognavo da quando mi ero alzato da terra, quella mattina. Era un circolino, con sedie e tavolini fuori. Un gruppo di vecchietti chiacchierava di futilità, e i pochi giornali che rimanevano sui tavoli raccontavano, pieni di esclamazioni e caratteri in neretto, dell’aumento del petrolio e del problema del nucleare in Iran; ma erano notizie che leggevo di sbieco, senza particolare interesse o preoccupazione, con la curiosità di chi voleva trovare cinque minuti di svago, prima di rimettersi in sella, tra fatiche e dolori.

La prossima tappa era Cannuzzo, che abbiamo raggiunto in poco più di 45 minuti e, senza fermarci, siamo poi proseguiti in direzione di Gatteo.

Per raggiungere Gatteo, la strada si presentava come un lunghissimo rettilineo, almeno una decina di chilometri attraverso un paesaggio che, intanto, si era fatto diverso da quello che eravamo abituati a vedere. Non era campagna coltivata, bensì una pianura con qualche costruzione qua e là; aveva già l’aspetto di un paesaggio costiero. A sinistra, l’orizzonte sembrava molto più vicino, delimitato dalle ultime case a qualche chilometro da noi, prima del mare che ancora, però, rimaneva nascosto.

Quel rettilineo certo non incitava la pedalata; così diritto, omogeneo, senza movimento, senza la sorpresa di nuove viste per decine e decine di minuti. Abbiamo pensato di fermarci, anche se non vi era ombra di un bar dove poterci sedere o ristorare. La pedalata non era proprio “Perfetta” quella mattina, e la mia autonomia iniziava ad essere al limite dopo soli 15 chilometri dall’ultima sosta. Ormai funzionava così; sarà stato per il sudore che, col caldo irritava di più, o forse per la maggiore fatica legata all’afa delle ore più torride; la verità era che soltanto dal tardo pomeriggio il “Max” cominciava a dare il meglio di sè, percorrendo almeno gli stessi chilometri che riusciva a tirare nelle prime 6-7 ore del giorno.

Lorenzo sfotteva, ghignandosela, dicendo che il suo computer di bordo doveva essersi rotto: dichiarava “VELOCITA’ MAX = 40 Km/h”.

D’un tratto siamo stati assaliti, e incuriositi allo stesso tempo, da un tuono assordante, un boato crescente da far spaventare gli uccelli che dal lato della strada prendevano il volo, come prima di un terremoto. Era un aereo da guerra, un caccia, che attraversava il proprio punto di non ritorno, in piena fase di decollo; una potenza impressionante alimentata da milioni di cavalli, che sollevavano in aria quella massa enorme d’acciaio, attimo dopo attimo, sempre più in alto, sempre più lontano. Dopo qualche secondo di stupore, uno stesso identico pensiero è passato per la nostra mente, la mia e di Lorenzo; riuscivamo a vedere chiaramente i nostri contributi bruciare, istante dopo istante, nella bollente scia generata dalla turbina urlante e prepotente, di quello che rimaneva, tuttavia, un vero monumento volante.

Eravamo di fronte all’aeroporto militare di Cervia, situato lungo la provinciale tra Pisignano e Montaletto; lì trova attualmente la propria sede il “5° Stormo Caccia”, alla memoria del Maggiore pilota Giuseppe Cenni, caduto il 4 settembre 1943 in azione di guerra, e in onore del quale fu dedicata la “Medaglia d’Oro al Valor Militare”. Il reparto del 5° Stormo venne costituito il 1° gennaio 1934 nella base di Ciampino Sud, e ricoprì ruoli importanti durante la seconda guerra mondiale; contrastò lo sbarco degli anglo-alleati in Sicilia, nell’estate del 1943; intraprese azioni belliche con voli sui fronti francese, greco-albanese, Mediterraneo e Nord-Africano.

L’incarico assegnato oggi allo stormo è quello di assicurare la difesa aerea di questa zona di interesse nazionale, concorrendo anche al controllo dello spazio aereo relativo.

Nel pieno di un rischio di insolazione, provvedendo con frequenti innaffiate d’acqua in testa, abbiamo ripreso il cammino attorno alle 14.00, per arrivare a Gatteo tutto d’un fiato, e proseguire senza accorgercene fino a Sant’Arcangelo; qui ci siamo ricongiunti alla statale n°9, una brutta strada, trafficatissima da auto e TIR, che ci hanno spinto ad abbandonarla al più presto, una volta arrivati all’ingresso di Rimini. Non è stato un bel pezzo, quello.

Ci siamo buttati subito sul lungomare, partendo da Rivabella, passando per Bellariva, Marebello. Non eravamo proprio sul litorale, in quanto lì il senso di marcia era unicamente in direzione nord; abbiamo percorso, quindi, la strada in seconda fila, che, se pur non costeggiando il mare, lasciava comunque trapelare una suggestiva atmosfera di goliardia e voglia di divertirsi. Avevamo il vento contro, e ce lo saremmo tenuto per gran parte del tragitto, fino a Gabicce; questo conferiva alla nostra andatura una parvenza di visione al replay in “slow motion”, di quelle che si vedono in televisione durante il tratto finale di un’importante tappa al tour de France; di quelle che mettono in evidenza la muscolatura dei polpacci che lavorano, le smorfie più allucinate del volto, in mezzo a tante persone che affollano i bordi della strada.

In ogni angolo, piadinerie, locali, discoteche, ristoranti e centinaia di negozietti che, pur vendendo oggetti assolutamente inutili, da sempre concorrono a dare quell’aura estiva e di mare, tipica delle località più turistiche.